Le Antiche miniere

Stazione Ferroviaria di San Martino in Campo (Perugia)

Patrimonio culturale (storico-artistico e architettonico): Dal fiume alla collina tra ex miniere e dipinti

Sommario

STORIA E AMBIENTE

-

Il territorio di San Martino in Campo

-

La Pieve di San Martino in Campo

-

La villa dei Donini

-

La Chiesa Parrocchiale

-

La Madonna della Scala

-

Le confraternite

-

La Chiesa della Madonnuccia e i suoi affreschi

-

La chiesa di Sant’Andrea d’Agliano

-

La Miniera di lignite di San Martino in Campo

-

Intervista a Antonietta Baldi: “La miniera”

Storia e ambiente

Il territorio di San Martino in Campo

Per ricostruire la storia di una comunità come quella di San Martino in Campo è necessario ritornare indietro nei periodi storici analizzando i monumenti, le chiese e le emergenze architettoniche fino ad arrivare alla storia più recente al fine di dare un continuum all’appartenenza dei cittadini e costituire una base per la necessaria appartenenza al territorio dei nuovi immigrati e dei giovani che saranno i cittadini adulti di domani.

Il territorio di San Martino in Campo, anche se ad un primo sguardo può non apparire interessante ad un ipotetico turista, ha nel breve spazio che va dal Fiume Tevere ai piedi della collina una serie di importanti testimonianze storiche che opportunamente descritte possono rendere piacevole la loro scoperta sia ai cittadini meno informati sia a chi intenda passare un periodo di vacanze nella regione.

La Pieve di San Martino in Campo

Trova le sue origini tra il VII e l’VIII secolo quando, secondo alcuni, si formarono la maggior parte delle pievi di pianura. La zona, probabilmente, era interessata in epoca romana da una divisione agraria regolare con opere idrauliche che non permettevano l’impaludamento. Dopo la caduta dell’Impero romano la zona è rimasta per un lungo periodo paludosa e malsana e ne sono una evidente prova i toponimi della zona tra Sant’Andrea d’Agliano e San Nicolò di Celle che richiamano spesso ambienti paludosi.

Alle origini

Il primo documento che attesta la presenza di San Martino in Campo è del 1163 e la pieve è citata in un diploma dell’Imperatore Federico I Barbarossa che la inserisce nell’elenco delle proprietà del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo.

Lo status di castrum

Alla fine del XIV secolo, divenuta la pieve importante e al fine di proteggere gli abitanti dalle scorribande di gruppi di ventura che allora imperversavano nella pianura, a San Martino in Campo venne eretto il castello che può essere datato intorno al 1382 quando venne effettuata la richiesta di ottenere giuridicamente lo “Status di Castrum” per non dovere continuare a pagare le tasse al Castrum di Torgiano.

Si può ancora vedere accanto alla chiesa i resti del Castello di cui rimane ancora evidente il piede con una tipica angolazione di una struttura difensiva.

La villa dei Donini

Posta al centro del Paese di San Martino in Campo e racchiusa da alte mura, attualmente utilizzata come struttura ricettiva dal nome “La posta dei Donini”, è la villa appartenuta ai Conti Donini fino alla prima metà del novecento. I Donini nell’ottocento e parte del novecento erano a San Martino in Campo ricchi possidenti terrieri dei quali rimane ancora traccia nelle campagne con i cipressi che definivano i confini dei vari appezzamenti.

Il casino di caccia

Il primo fabbricato costruito dalla Famiglia Donini nel territorio di San Martino in Campo è un Casino di campagna risalente agli inizi del settecento. Il casino di campagna o per meglio definirlo il casino di caccia visto che fino a tempi recenti era presente un laghetto artificiale per la caccia agli uccelli di passo come gli anatidi.

Agli inizi del novecento le dame della famiglia Donini organizzavano per i figli degli abitanti del paese quelli che oggi chiameremo centri estivi come testimoniato anche da documentazione fotografica in possesso della Proloco e fornita dai cittadini di San Martino in Campo.

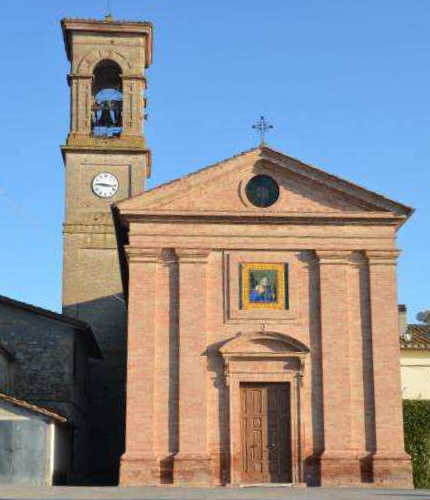

La Chiesa Parrocchiale

Nel periodo dell’episcopato di Gioacchino Pecci (1846 – 78), che poi diventò Papa Leone XIII nel 1878, molte furono le chiese rinnovate nel territorio del perugino, se ne contano circa 54 dette “Chiese Leonine” perché il loro rifacimento fu dovuto all’interessamento del futuro Papa, tra queste quella di San Martino in Campo. La chiesa di San Martino in Campo fu rinnovata su progetto dell’architetto Nazareno Biscarini (1835-99).

Una sembianza signorile

Come si può ammirare le proporzioni sono gradevoli e trova nell’uso della terracotta in sostituzione della pietra, molto usata in altri periodi, l’elemento di peculiarità delle “chiese leonine” ed è ancora emblematico un giudizio espresso sull’operato dell’architetto: “ le sue architetture hanno sempre una sembianza signorile misurata che riesce gradita allo sguardo. È un manipolare il romanico, il gotico ed il rinascimento con la libertà e l’ingenuità che potevasi concedere un architetto dell’800” (Gurrieri 1948).

Navata in stile ottocentesco

La chiesa di San Martino in Campo ha infatti un porticato che richiama le costruzioni del ‘400, verrebbe quasi voglia di pensare che l’architetto si sia ispirato alla datazione dell’affresco della Madonna della Scala posto sull’altare della chiesa. L’interno ad una navata è in pieno stile ottocentesco ed è interessante l’imponente organo, posto dietro l’altare, di costruzione recente, che rende l’idea dell’importanza della chiesa nella comunità locale.

La Madonna della Scala

Nella chiesa parrocchiale di San Martino in Campo il 10 gennaio del 1701, durante i lavori di risistemazione, a seguito dell’abbattimento di una scala fu ritrovato un affresco del ‘400 raffigurante la Madonna con il Bambino detta in seguito popolarmente “La Madonna della Scala”.

Successivamente al ritrovamento si diffuse la fama di miracolosità dell’immagine attirando una moltitudine di pellegrini e curiosi. A seguito di questo interesse che comportò un notevole aumento delle offerte, il Capitolo decise di distaccare l’affresco dal luogo angusto in cui si trovava per poterlo far venerare da più pellegrini.

I festeggiamenti

La traslazione dell’affresco distaccato nell’attuale posizione centrale nell’altare avvenne nel 1872 in occasione della consacrazione della nuova chiesa parrocchiale, in parte costruita sulla base della vecchia.

Dapprima i festeggiamenti della Madonna della Scala si svolgevano anche il 10 gennaio, ricorrenza del ritrovamento, ora si svolgono la terza domenica di maggio a celebrazione della sua traslazione nell’attuale dimora.

Le confraternite

Nel XVI secolo, dopo il Concilio di Trento, quando la formazione delle confraternite è caldamente stimolata, erano presenti nel territorio di San Martino in Campo la Confraternita del Santissimo Sacramento, la Confraternita della Morte e la Confraternita del Rosario, le stesse confraternite che sono sopravvissute fino al XX secolo.

Le confraternite nei secoli hanno disegnato la vita sociale del paese che tramite queste rappresentanze decideva sulla gestione delle offerte per la realizzazione di manufatti legati alla vita religiosa o dei loro restauri o rifacimenti.

La Chiesa della Madonnuccia e i suoi affreschi

L’odierna chiesa della Madonnuccia è una piccola porzione dell’edificio che esisteva fin dalla metà del quattrocento. La chiesa attuale corrisponde all’abside dell’oratorio che è appartenuto, tra il quattrocento e il cinquecento alla confraternita dei Disciplinati di San Martino in Campo. Tale oratorio nella seconda metà del cinquecento è unito alla confraternita del Santissimo Sacramento. L’oratorio era a quei tempi luogo di devozione anche per l’attribuzione di un miracolo ad un immagine della madonna in esso contenuta.

Rimane solo l’abside

A causa di una situazione di dissesto strutturale nel 1815 l’oratorio venne abbattuto lasciando in piedi solo l’abside che costituisce l’attuale chiesa della Madonnuccia che all’esterno è stata rimaneggiata con la costruzione ai primi del novecento del campanile a vela.

Il ciclo di affreschi

Il pregio della chiesa della Madonnuccia è dato dal ciclo di affreschi con La madonna con cherubini e con San Cristoforo e altro santo nella parete di fronte e nelle pitture laterali a destra San Giorgio che uccide il drago e sulla parete di sinistra San Martino nell’atto tagliare il mantello, tali affreschi sono attribuiti, tra le varie ipotesi ad Andrea Aloigi detto l’Ingegno come riportato nella descrizione all’interno della cappella: “il ciclo di affreschi, restaurati nel 1979 da V.Marini, è attribuito dal Fischel a Tiberio d’Assisi, seguito dalla Pecugi Fop.

Recentemente S. Ferino Pagden, che dedica un saggio all’opera, vi riconosce l’attività di un forte maestro egualmente attratto dai modi del Pintoricchio e del Perugino formatosi nel cantiere della Cappella Sistina, per il quale propone l’identità di Andrea Aloigi detto l’Ingegno.

La figura della Vergine è tratta dallo stesso cartone della Madonna della Scala nel palazzo dei Conservatori a Roma; notevoli sono poi i rapporti con una Madonna nella Pinacoteca di Asssisi attribuita all’Ingegno da F.Todini. Il ciclo era in origine datato 1485, iscrizione trascritta dall’Orsini e andata perduta.

L’ipotesi, estremamente suggestiva, sembra avvalorata dai rapporti con l’affresco di Assisi, in particolare nei cherubini della mandorla mentre la Vergine ha tratti più duri e corsivi, forse dovuti alla cattiva conservazione”.

La chiesa di Sant’Andrea d’Agliano

La facciata della chiesa, recentemente restaurata, è stata fatta nel periodo dell’episcopato di Gioacchino Pecci a meta dell’ottocento ed è contemplata pertanto nel novero delle chiese ottocentesche leonine. Sopra il portale una rappresentazione in ceramica di Sant’Andrea. L’interno della chiesa ad unica navata è stato decorato nel novecento come è riportato nella data impressa nel cornicione MDCCCCLXV.

Raffigurazione dei quattro evangelisti

Sul soffitto dei motivi che richiamano un cielo in cui sono dei tondi con la raffigurazione dei quattro evangelisti con accanto i loro simboli. Sulla parete di sinistra c’è l’immagine della Madonna del Santissimo Rosario che viene portata in processione nel mese di ottobre; alla chiesa di Sant’Andrea d’Agliano è collegata infatti la confraternita del Rosario, attiva fina in epoca recente. Il santo a cui è legato il paese viene festeggiato il 30 di novembre.

La Miniera di lignite di San Martino in Campo

Nel Pliocene era presente, nell’area definita attualmente dalla regione Umbria, un grande lago dalla forma di ipsilon rovesciata chiamato “Lago Tiberino”. Lungo le sponde del lago, nell’alternarsi delle vicende geologiche, si interrarono intere foreste di conifere (pini) che in seguito ad un processo di decomposizione in assenza di ossigeno dettero origine a giacimenti lignitiferi.

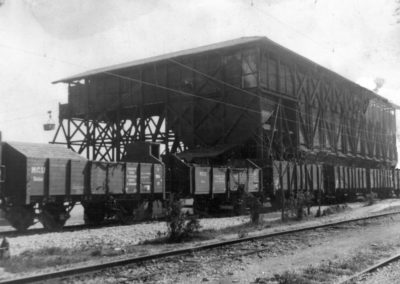

In funzione fino al 1945

Anche nel territorio di San Martino in Campo era presente un giacimento lignitifero nella pianura alluvionale del Fiume Tevere. Fu così che agli inizi del ‘900 con lo sviluppo di attività industriali come quelle siderurgiche diventò conveniente l’estrazione della lignite da utilizzare nell’industria.

Come in altre zone dell’Umbria a San Martino in Campo venne aperta la miniera di lignite che rimase in funzione fino al 1945, quando, finita la seconda guerra mondiale, non risultò più conveniente la sua estrazione in quanto la lignite fu sostituita dal carbone fossile proveniente dall’estero.

Per quasi mezzo secolo la miniera di lignite ha accompagnato lo sviluppo dell’economia del paese insieme a poche altre realtà industriali e l’attività agricola che allora era prevalente.

Una memoria da recuperare

È iniziato un lavoro di recupero della memoria della miniera, in parte con la collaborazione dell’ISUC e di antropologi locali, che dovrà essere sviluppato anche per la importante raccolta iconografica messa a disposizione dai cittadini di San Martino in Campo, in parte presente in una pubblicazione di fotografie a cura della Proloco.

Si riporta di seguito una intervita ad un’anziana del paese sul tema della miniera che è parte di un lavoro di prossima pubblicazione sui mestieri scomparsi.

Intervista a Antonietta Baldi

“La miniera”

“Classe 1924 sò vecchia eh sò nata a Poggibonsi, Siena e a 4 anni sò venuta via perché l mi babbo nn c’aveva più da fa perché la miniera era chiusa; è venuto a Torgiano faceva l’assistante in galleria. Io abitavo anche dentro la miniera c’avevamo la casa cò l’affitto pagato.

Ho studiato…….. il quarto magistrale ma dopo è scoppiata la guerra io dovevo fa il ………….superiore a Perugia perché la media l’avevo fatta a Gubbio quell’anno.

E l mi babbo me disse adesso vuoi andà a Perugia? me fai sta agitato tutto il giorno? In galleria si sta male …………. e allora io andai in miniera e c’avevo 16 anni. Andavo a scuola privata del prete e poi c’erano gli altri professori; eravamo diversi anche quelli più nominati: Signoria, Bettona…. i più ricchi.

L mi babbo guadagnava bene. I professori eran ben pagati. Tutto il giorno durava la scuola io poi da Torgiano andavo giù in discesa e arrivavo alla miniera. Quando c’avevo gli esami a Gubbio, l’ultima volta che ci sò andata sò cascata co la bicicletta sò andata a scuola con tutti i ginocchi fasciati. In casa c’avevo na sorella più grande la mi mamma e l mi babbo, in 4.

La mi sorella faceva la sarta e ha mparato da l’insegnante a Torgiano e ha finito de mparà a 22, 23 anni però la mi mamma non voleva che faceva l’amore cò uno che nn c’aveva voglia de fà niente, nn c’aveva un lavoro fisso. La mi mamma dentro casa faceva tutto tutto. Io ho lavorato sull’ufficio della miniera, le paghe facevo e poi piano piano s’innamorò Pompeo che lavorava con me in ufficio.

Dopo tanti anni la miniera ha chiuso, durante la guerra? nel 40 gli operai da 150 divennero 650 e io e Pompeo facevamo le paghe a tutti quanti anche le donne lavoravano: raccoglievano il truccolo, la lignite. Un altra miniera c’era anche qui a S. Martino in Campo.

C’andavano per non partì in miniera i ragazzi.

Io me sò sposata nel 48 e sò venuta ad abità su questa casa qui a S. Martino in Campo. La festa del matrimonio nsomma nel 48 ancora si …………la vita fatta male della guerra; la guerra finì nel 45 ma c’era ancora un pò di povertà. Tanti soldi non c’erano. Per pagare gli operai ci dovevon portare il biglietto perché glie l’avevamo dato il giorno avanti per vedere le ore che avevano fatto.