I MoLINI DEL TEVERE

Ingresso di Mola Casanova (Umbertide)

Archeologia industriale e mestieri scomparsi: I molini del Tevere

Storia e ambiente

Premessa

di Alvaro Gragnoli

Esistono due diversi modi di azionare un molino ad acqua. Quello con la ruota immersa nella corrente del fiume, metodo utilizzato nel nord Italia per l’abbondanza di corsi d’acqua impetuosi e con notevole portata che permettevano il movimento delle macine, o quello con il “bottaccio” tipico delle zone semi-pianeggianti come le nostre e con corsi d’acqua a carattere torrentizio e con limitata portata d’acqua anche nel periodo invernale.

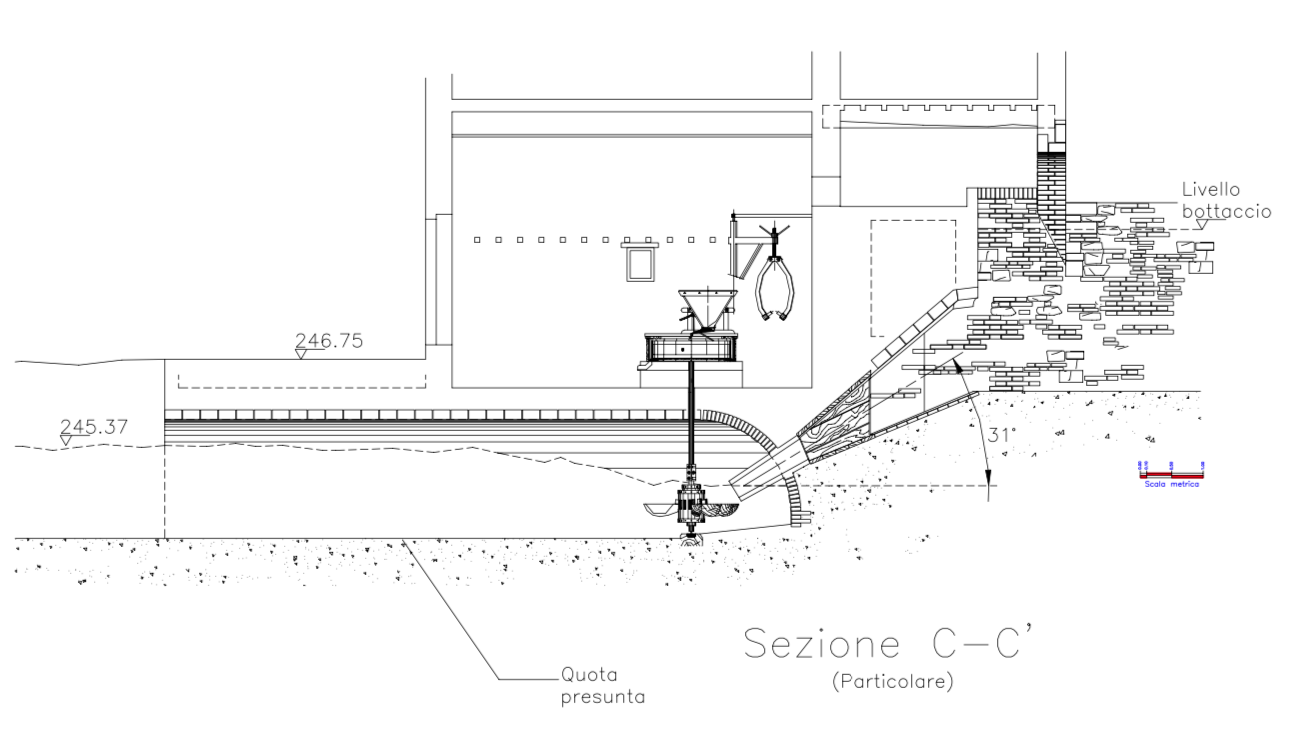

Il bottaccio

Anche il Tevere, pur con una portata maggiore ma con una corrente lenta, non aveva la forza sufficiente ad azionare la macina. Da qui la necessità di raccogliere quest’acqua in una grossa vasca – il bottaccio appunto – che rilasciata attraverso una condotta forzata riusciva a muovere le grosse macine. In questo modo, anche con un piccolo torrente, poco più di un fosso in verità, si può azionare un molino.

Nelle zone di pianura, stante il limitato dislivello, il corso d’acqua principale veniva sbarrato spesso molto a monte e, con un canale artificiale – la “regghia”- l’acqua veniva convogliata nel bottaccio. Non si deve pensare che l’acqua contenuta nel bottaccio permettesse di macinare per molte ore. Per muovere la macina ne era richiesta una notevole quantità per cui dopo 30-40 minuti il bottaccio era vuoto e bisognava aspettare che si riempisse di nuovo. Spesso l’acqua utilizzata non veniva reimmessa subito nel corso d’acqua da cui era stata prelevata ma proseguiva la sua corsa nella regghia fino a riempire un nuovo bottaccio ed azionare un altro molino più a valle.

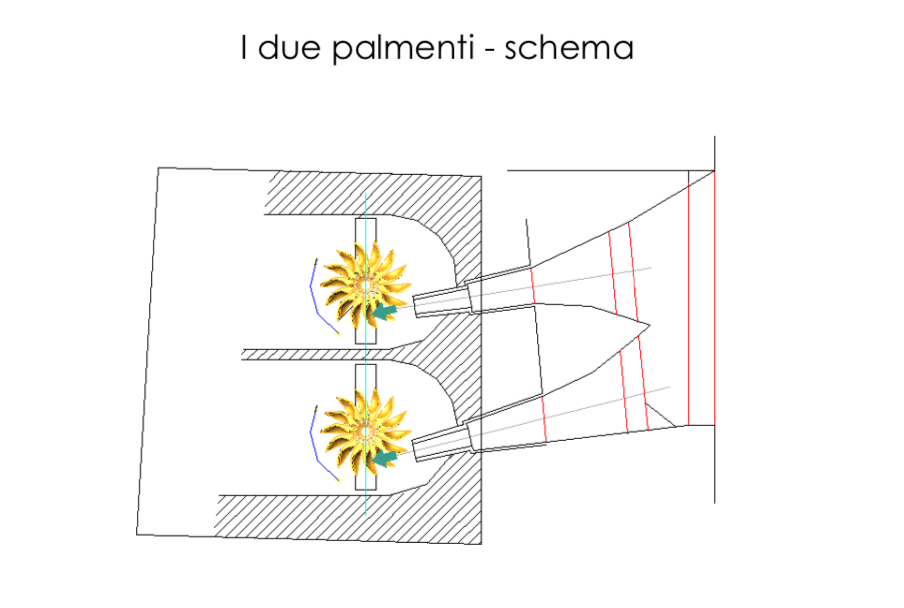

Il Molinaccio

E’ questo l’esempio del Molinaccio addossato alle mura di Umbertide ed alimentato dal canale che prelevava acqua da una diga sul Carpina. Quest’acqua alimentava prima il “Molinello” vicino alla Petrella, poi la fornace di laterizi di Santa Maria, poi ancora un altro molino di cui si sa solo che esisteva ed infine, prima di scaricarsi nel Tevere, azionava il Molinaccio. Quindi non sempre è vero che “acqua passata non macina più”. Anche dalla quantità di acqua raccolta nel bottaccio e dal tempo necessario al suo riempimento derivava la possibilità che il molino avesse due o anche più macine (i palmenti), ovviamente in locali separati, e che potevano essere azionate insieme o singolarmente perché dal bottaccio l’acqua poteva essere convogliata in uno o più locali adibiti alla macina. Da qui il detto “mangiare a quattro palmenti”, come un molino che per azionare quattro macine doveva ingoiare una quantità enorme d’acqua.

Molino Vitelli

Il Molino Vitelli ha dato il nome alla località in quanto, allora, di proprietà della famiglia Vitelli di Città di Castello. Oggi appartiene alla famiglia Gritti ma è in stato di totale abbandono. Ha subito una profonda trasformazione nel periodo tra le due guerre ma è ancora ben evidente il bottaccio anche se quasi totalmente interrato, le due imboccature di alimentazione delle macine, il margone di uscita e, in un locale, una macina. L’acqua veniva prelevata dal torrente Niccone a circa 1 Km a monte e convogliata con un canale al bottaccio.

Le informazioni che seguono, relative ai molini di Umbertide, sono tratte dal libro inedito “Oh che bel castello!” di Mario Tosti

Il molino di Sant’Erasmo

In fondo al Borgo Inferiore, verso il Tevere, c’era un molino, di proprietà del Vescovo di Gubbio, dato in custodia alla Chiesa di Sant’Erasmo, con facoltà di affittarlo, per il tempo e canone stabilito dal Parroco. Risulta che nel 1470 il Vescovo lo abbia dato in gestione al Rettore della Canonica di sant’Andrea – magister Blasio da Preggio – il quale ne concesse la metà in enfiteusi, fino alla terza generazione finita, a Pietro di Antonio di Angelutio. Il fabbricato era in località Botani, vocabolo che risulta anche nelle mappe odierne e si estende a sud della Porta di San Francesco e, verso nord, lungo la riva sinistra del Tevere, fino alla Regghia e, sulla sponda sinistra di questo torrente, fino alla Rocca.

Due macine e quindici ruote

Il molino aveva due macine da grano ed almeno una quindicina di ruote per affilare le falci ed “altri ferri”, con altrettante postazioni dislocate, l’una accanto all’altra, in prossimità delle macine. Le ruote, di diametro che poteva raggiungere circa tre piedi (un metro), erano di proprietà del fabbro o del padrone del molino, potevano essere posizionate all’interno o all’esterno, forse in adiacenza al lavatoio pubblico, ma in modo da poter lavorare anche in caso di pioggia. L’arrotatura era subordinata alla forma “disistere ad rotando… quod impediretur molendium … quod non possit molere”.

La grande diga

Il molino di sant’Erasmo era alimentato da uno sbarramento ciclopico realizzato presumibilmente all’inizio del XIII secolo da Perugia. Esistono fondati elementi per ritenere che il disastro del crollo del ponte il 20 ottobre 1610, sopra descritto, fu causato – con un “effetto domino” – dal degrado dello sbarramento a valle che già nel 1606 aveva mostrato l’urgenza di riparazioni. La questione divenne oggetto di una disputa legale in occasione di un’altra piena, nel 1611, che dette il colpo di grazia, avendo aggravato la situazione a causa di “una grande frattura, per colpa del Vescovo e dei suoi agenti”: così sostenne l’affittuario, Alessandro Cibo, che si lamentò perché il molino era “immacinabile ed infruttuoso” e la diga era stata “male custodita e male riattata”.

La disputa tra comunità e Vescovato

I soggetti chiamati in causa – il Vescovato di Gubbio e la Comunità di Fratta – tentarono di scaricarsi l’un l’altro la responsabilità e l’onere della riparazione; il primo sosteneva che la diga era statadanneggiata dal crollo del ponte; la seconda rivendicava la tesi opposta, attribuendo al Vescovo le spese, come in effetti “era sempre stato”. A noi sembra proprio che – Monsignore ci perdoni! – avesse ragione la Comunità, essendo davvero strano che i pesantissimi detriti del ponte, anziché adagiarsi o rotolare lentamente sul fondo del fiume, abbiano travolto lo sbarramento a ottanta metri più a valle.

Comunque, per le nostre deduzioni, interessa solo che il molino non macinò più, a dimostrazione che lo sbarramento aveva subito danni molto gravi, tali da abbassare notevolmente il livello di sfioro e quindi da compromettere il salto necessario ad azionare con regolarità le ruote dei molini. Si sa che in quel tempo anche i fabbri furono costretti a recarsi presso altri molini nelle vicinanze, dotati di mole; ma la perdita di quelle di Sant’Erasmo fu insanabile se, pochi decenni dopo (1647), quattro fabbri di Fratta portarono a Roma 14.000 falci grezze, affidandone la rifinitura ad arrotini della capitale. Dunque, anche le mole delle “fabbrecce” di piazza San Francesco si erano definitivamente fermate.

Il molino di pian d’ Assino

Analogamente l’attività della gualchiera fu spostata in una fabbrica simile, a Pian d’Assino, la cui struttura è ancora visibile sulla sponda sinistra di questo torrente, appena a monte del ponte stradale che lo scavalca poco prima di sfociare nel Tevere. Tutti questi fatti concorrono a confermare la dipendenza delle fabbriche di Piazza San Francesco dal grande sbarramento e la sovrapponibilità dei rispettivi periodi di funzionamento.

Una questione militare

Insomma la diga nacque quando fu necessaria a tutelare (dal 1200 circa, al 1611) la sicurezza del castello con un lago, ma nessuno volle più ripararla quando, dopo il crollo, queste esigenze erano state superate dall’evoluzione delle prime bombarde in terribili cannoni. Per tutto il tempo in cui fu di interesse militare fu anche fonte di lavoro e di benessere, nel rispetto di una priorità a cui l’uomo ha dovuto sempre soggiacere.

La condanna a morte della Grande Diga fu emessa per la ragione opposta che ne determinò il concepimento.

Il molino di Cicaleto

Oggi noto come ex Molino Gamboni sede del CEA Mola Casanova In vocabolo Casa Nova, da un contratto di affitto del 1768 risulta che fosse in funzione il Molino di Cicaleto. Ne erano proprietari i frati Camaldolesi che, avendo “provato per esperienza non tornare a nostro conto il far correre il molino a mano nostra”, lo affittarono a certo Giovanni del fu Bartolomeo, da Poggio Manente, per la durata di tre anni, dietro un compenso complessivo di 70 scudi. Alla fine del triennio, il contratto fu rinnovato per altri tre anni per un importo inferiore – 65 scudi – e senza il precedente obbligo di dare ai frati 125 libbre di pesce e sei mine di grano. In contropartita doveva provvedere alla concia del grano.

Il contratto di affitto

Il conduttore venne sollevato anche dell’onere del taglio e porto del legname necessario per i denti della ruota; doveva invece aguzzare i pali, porli in opera e ribattere le martelline mentre i frati dovevano procurare il ferro necessario per rimboccarle. Poteva utilizzare la gualchiera per qualsiasi tipo di panni, provvedendo a sue spese per la terra occorrente; non poteva pretendere compensi per la lavorazione dei panni della Badia. Doveva far traghettare il fiume Tevere ai frati ed ai loro garzoni senza pretendere compensi. Era tenuto a tener pulita la barca, liberarla dell’acqua pescata e rifarla nuova a sue spese se si fosse rotta.

Il ruolo dei frati

I frati non dovevano sostenere alcuna spesa per i “risarcimenti e al mantenimanto del molino, la casa, la barca, la chiusa sul fiume, spurgo. Erano solo “tenuti allo ajuto dello scarico della terra e arena, in caso di inondazioni”; lasciamo al lettore immaginare se lo facessero con le loro braccia o con quelle dei loro garzoni. Il molinaro era obbligato a mandare un uomo pratico al molino della Clausura in ogni caso in cui la Badia avesse voluto utilizzarlo. Gli doveva essere abbonata la quota d’affitto per il tempo occorrente per le riparazioni, per le piene del fiume o per altro motivo, oltre i quindici giorni. I frati si erano riservati una camera per loro uso: un pied a terre lontano dal convento può sempre essere utile. In compenso seguitarono “a dare gratis le canne necessarie per fare le cannicciate per prendere il pesce”.

I tre molini derivati dalla Càrpina

Sono Molinello, Truncichella e Molinaccio. Nel 1773 un’altra grossa piena interruppe il canale che, partendo dalla chiusa sul fiume Carpina, attraversava il vocabolo “la Bergamasca” e, dopo aver messo in moto le pale del “Molinello”, serviva prima la fornace del laterizi, poi un altro molino adiacente alla fornace (poi noto come “molino de Truncichella”), attraversava gli orti e serviva il molino dei Padri di San Bernardo. In zona venne costruito un altro molino, per iniziativa di frati Cistercensi, che si erano originariamente stabiliti nel vasto territorio che va da Montecorona a Migianella, per ritirarsi in quest’ultima località quando il monastero passò ai Camaldolesi, nel 1435.

I frati di San Bernardo

Questi frati, che erano chiamati di San Bernardo, coltivavano i terreni intorno al cocuzzolo di Migianella, dove già gestivano un molino a grano ed uno ad olio. Colsero l’occasione della mancanza delle macine di Sant’Erasmo in Piazza San Francesco, per mettere a frutto le loro capacità e laboriosità, costruendo un molino vicino a Fratta, a ridosso delle mura del Molinaccio, nell’area rimasta all’asciutto dopo il degrado dello sbarramento della grande diga.

L’unione fa la forza

Bastò allungare di poche decine di metri il canale artificiale della Carpina, che già alimentava il “Molinello” verso il Faldo, la fornace ed il “molino di Truncichella” a Santa Maria: il molino di San Bernardo si aggiunse a tutti gli altri per fare farina. I frati di San Bernardo o Cistercensi trovarono una sistemazione anche in un convento alla Fratta, oltre che a Migianella, presumibilmente nel Castel Nuovo, vicino al loro molino.

La diga

La “chiusa” del Tevere era una diga a circa ottanta metri a valle del ponte e sbarrava l’alveo da un argine all’altro con diverso andamento: la metà ovest era perpendicolare alla sponda, la metà est obliqua. Aveva uno scopo civile (l’acqua azionava il molino di Sant’Erasmo e le ruote dei fabbri nel Borgo Inferiore, serviva la “gualchiera” e i lavatoi pubblici) e militare.

Il ponte sul Tevere, nel Cinquecento, era ancora tronco nel suo termine ovest (torre con ponte levatoio) e doveva essere circondato dall’acqua del fiume, profonda, allo scopo di impedire ad eventuali nemici di occuparlo.

Intervista a Giuseppe Sonaglia, mugnaio

Il sig Giuseppe Sonaglia è nato nel 1940 ed ha vissuto fino agli anni’70 al vecchio molino Gamboni. La sua era una famiglia di mugnai.

Come funzionava il molino?

“Al molino arrivavano i paesani con le bestie e con i carri e i sacchi di grano. I sacchi si portavano dentro e si pesavano sulla bascula. C’era una specie di secchio di legno chiamato staio che era largo una 40 di cm, alto 40-50. Dal sacco si prendeva il grano, si metteva nello staio che tramite un cavo veniva portato sulla tramoggia e poi versato. Quando poi il sacco di grano era meno pesante, 40, 50 kg, si caricava in spalla, si salivano le scalette della tramoggia e si buttava giù il grano a mano. La tramoggia poteva contenere 2 q di grano e quando era piena si cominciava la macinazione azionando le

macine. Sotto le macine c’era la scocchia dove veniva giù la farina. Per azionare le macine, si alzava il “braccio” degli ingranaggi, che alzava la paratoia per far entrare l’acqua e far girare la ruota che a sua volta faceva girare la parte mobile della macina.”

Come avveniva la manutenzione delle macine?

“Quando le macine lavoravano parecchio occorreva togliere la macina sopra, la tramoggia e il chiercio. Con una specie di piccola gru fatta di braccetti e martinetti si girava la macina mobile per poter ribattere con le martelline le scanalature. Poi si ribatteva anche la macina fissa poi si ripuliva per bene, si rigirava la macina si rimetteva sopra. Questo lavoro si faceva dopo 100-200 q di grano, a seconda della bravura del mugnaio, perchè se si abbassava un po’ troppo la macina mobile, essa urtava quella fissa e si rovinava.”

Come si vagliava la farina?

“La farina che usciva dalle macine era fatta da farina bianca, tritello e semola. Per vagliare la farina, essa veniva fatta passare sulla grande staccia e dalle 3 tramoggette sottostanti veniva separata la farina perfetta dal tritellino e dalla semola. 1 q di grano dava 70 kg di farina, 20 kg di semola e 5-6 kg di tritello. Poi si pesava sulla bascula la farina ottenuta si pagava la molenda in kg di farina (5 o 6 Kg per ogni q di farina macinato) o in soldi e si caricavano le balle di farina sulle bestie o sui carretti.”

Come venivano gestiti gli incassi?

“Poi la molenda andava divisa con M.te Corona, con i proprietari, perché noi eravamo lì a mezzadria e la metà di tutto quello che producevamo con il molino, con i campi e con l’allevamento degli animali lo dovevamo dare al Signore. Avevamo circa quattro ha e mezzo di terra.”

Fino a quando ha lavorato il molino?

“Il molino è stato chiuso intorno al ’54-’55, perché con le piene si era rotto lo sbarramento in legno e non c’era più l’acqua sufficiente per far girare le macine. Dopo la chiusura del molino la gente veniva sempre con le bestie a portare il grano e noi avevamo preso un appalto con il molino del Pantano, e così quando si accumulavano 40-50 q di grano, venivano caricati sul camion di monte corona e si portavano al Pantano, si macinavano e si riprendeva la farina. La gente, poi, tornava al molino Gamboni a prendere la farina e la semola che gli spettava. Questo lavoro è durato 6 o 7 anni, fino a che non hanno fatto il Molino Popolare.”

In tempo di piena qual era l’attività del molino?“Quando faceva la piena il Tevere, e l’acqua era parecchia, le turbine non giravano perché il canale non riusciva a scaricare tutta l’acqua. Inoltre nelle pale della turbina si infiltrava la rena e non ripartivano. Così si azionava la Canicciara cioè una porta (paratoia) che si alzava con un manico, e una volta aperta, entrava un rocchio d’acqua che andava a sbattere contro il muro e faceva la deviazione verso le pale della turbina ripulendola.”

Con che frequenza arrivavano le piene?

“Erano tante le piene. Su un inverno potevano essere 10 o 12 piene con l’acqua che arrivava fino al piazzale, a pochi metri da casa.”

Quanto tempo occorreva per la macinazione?

“Qualche volta bisognava aspettare 4 ore o 5 prima di andare a casa. Qualcuno arrivava alla mattina alle 3 e mezzo o alle 4 con i buoi a macinare.Mio padre e mio fratello qui al molino hanno rischiato la vita per dare la farina in tempo di guerra, nel ’45, quando c’erano gli inglesi… Non c’era il grano di quei tempi e la gente veniva con solo 10 chili di grano, 20 chili… si macinava di notte, di nascosto dai tedeschi e dagli inglesi.”

Progetto Didattico – Incontri con le scuole

Progetto “La riva del fiume”

Consulta la sezione Scuole e Didattica per vedere il progetto completo.

Conclusioni

Il ruolo del Tevere, dagli anni ’30 ad oggi, è profondamente cambiato, si è passati da anni in cui le sponde erano gremite di Umbertidesi per gli scopi più disparati, agli anni ‘80-90 in cui, invece, aveva perso molti dei suoi ruoli e non costituiva più il centro di interesse per la città, ma era prevalentemente una fonte di acqua per l’agricoltura e per l’allevamento del bestiame.

Oggi, forse, il fiume Tevere sta ritrovando il suo antico ed enorme valore ed è sempre più un luogo di incontro, di confronto, di svago e di sport, non a caso è stato di recente ristrutturato il nuovo Lido Tevere.

Non ci dimentichiamo inoltre, che per la città di Umbertide, il Tevere rappresenta una notevole fonte di reddito grazie alla centrale idroelettrica in località Casanova, che dal 2005 è attiva e produce energia per il paese.